『ヲスヱの墓前365日』に戻る

水曜チャペル・アワー

2017年10月4日(水) 午後3時 同志社大学京田辺キャンパス KOTOBA―KAN 礼拝堂

説教題 『ミッドワイフ』

讃美歌 385(21) 花彩る春を

515(21) きみのたまものと

奨励者 大住世光教会・泉伝道所 牧師 岸本兵一

「はっきり言っておく。あなたがたが地上でつなぐことは、天上でもつながれ、

あなたがたが地上で解くことは、天上でも解かれる。また、はっきり言っておくが、

どんな願い事であれ、あなたがたのうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、

わたしの天の父はそれをかなえてくださる。二人または三人がわたしの名によって集まるところには、

わたしもその中にいるのである。」

マタイによる福音書18章 18−20節

坂を下って駅に向かう学生さんたちをかき分けながら言館に到着しました。学生さんたちの多くは賑やかなターミナル、

京橋あたりまで直行する人が多いと思うのですが、スマホから目を離して、しばし、車窓から長く続くのどかな田園風景を

愛でたりするようなことがあるでしょうか。私の教会は、同志社前から各停で三つ目の駅、大住(おおすみ)駅最寄りにあります。

京田辺市が綴喜郡田辺町だったころ、ある若い主婦が、広報の「奥さん登場」というコラム欄に寄せた冒頭の一文を紹介します。

「遠く見渡す大住ケ丘の丘陵から、さわやかな緑の風を運んでくれる田園風景の中に、ほどよい調和のとれた佇まいのある大住に

住まいする私です。」40年近い昔のことですが、この風景は、先ほど坂道を下りて行った学生さんたちの目にも何ら変わることのない

ものです。 秋学期チャペル・アワーの統一テーマを「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。」とお聞きしました。

イエスが、若い日々を過ごしたガリラヤ地方で、「田舎」と言い換えたいと思いますが、田舎の人々の身近にある農作物を譬えに用いて

人の在り様を語っておられることは想像に難くありません。土や肥料の匂いがしてきます。有機的な人と人との繋がり、

あるいは、観念の玩具ではない「活ける」神との繋がりを強く感じさせます。同志社カレッジソングの一丁目一番地は、

同志社建学の精神をぶどうの木、同志社を母校と慕う人たちをその枝に譬えています。

後で、私が創詩しました日本語版カレッジソングをウクレレ伴奏付でご案内しますのでよろしくお付き合いください。

さて、アカデミックな雰囲気に包まれた「丘の人」である皆さんに、この辺りが森であった時代のことをお伝えしたいと思います。

と言っても縄文時代のことではありません。もっとも、すぐ近くに竪穴住居跡があるので紛らわしいことを言ってしまいましたが。

田辺キャンパス前を走る山手幹線が豊かな緑の丘陵地であったころ、JR線沿いにある大住という平均的な農村地域で、

神と人に仕えた先駆的な一人の女性の足跡をお伝えしたいと思います。

本日の奨励題を「ミッドワイフ」とご案内しました。綴りは、「M、I、D、W、I、F、E」です。

「Wife」は中世の英語では「女」、「Mid」は、中間、仲立ちという感じに取りたいところですが、「共に」という意味だそうです。

産前産後の妊婦と赤ん坊に寄り添う女性、つまり、助産師のことです。一昔前、「産婆さん」と呼ばれた女性のことです。

女性の社会進出が多くの困難を伴っていた時代でした。とりわけ、農村社会において自立した女性は、ほんの一握りでした。

私の偏った記憶ですが、教員や役場の職員の中に数名見かけるぐらいだったでしょうか。しかし、別格な例が二つありました。

はなはだ偏った記憶ですのでお許しください。一人は、美容師です。「パーマ屋の先生」です。熱いお釜みたいなものを

頭にかぶるパーマから熱を加えないコールドパーマが主流になり始めたころです。その高い技術を習得した美容師は、

見習いのお弟子だけでなくお客さんからも「センセ(先生)」と呼ばれていました。

もう一人は、助産師、産婆さんです。私は、1970年代の後半から教会に遣わされる牧師となりましたが、

任地の教会には必ず助産師の信徒がいました。先駆的な明治の女性たちです。小柄な方が多かったのですが、

高齢にもかかわらず、黒カバンを荷台にくくりつけ、大きな自転車に颯爽と乗っておられました。

旧約聖書の出エジプト記の中には、機知に富んだ助産師のことが記述されています。

寄留者であったイスラエル人の増加を恐れたファラオが、生まれたばかりのイスラエル人の男の赤ん坊を殺せと命じたのですが、

助産師たちは、「私たちが駆けつけた時にはすでに生まれていました。」。「出産には立ち会えませんでしたので、

『生まれたばかり』の状態ではありませんでした。」。機転を利かせて赤ん坊の命を守りました。

ちなみに、ヘブル語で助産婦は、「メヤレデット」と言うのですが、これは、「産む、生む」という動詞「ヤーラド」の名詞形です。

そして、「ヤーラド」を強意に活用すると、「産むことを助ける、産婆として助ける」という意味になります。

さて、前置きが長くなりましたが、産院ではなく家庭で出産することが当たり前であった時代、

田辺キャンパスから徒歩でも行くことのできる大住という農村地域に、キリスト者として生きた一人の助産師がいました。

私の仕える教会と保育園の創立に多大な貢献をなした第一番目の信徒の生涯をお伝えしたいと思います。

その名は、宮本ヲスヱ。平仮名で書くと、「をすゑ」となりますが、「ヲスヱ」と言う名前からも想像いただけますように

明治生まれの女性です。1902年(明治35年)10月1日、香川県志度(しど)に生を受けました。

私が敬愛して止まない平賀源内の出生地です。今日は、四日ですが、一日の日曜日には、生誕115年の墓前礼拝を教会近くの

共同墓地で執り行いました。

宮本ヲスヱは、跡取りではありませんでしたので大阪に出て職を得ることとなります。鍵を商う大きなお店(たな)で働き始めました。

私事で恐縮ですが、大正生まれの私の母は若いころ、奉公先の平賀源内ゆかりの家で厳しく行儀作法を仕込まれました。

こういう環境に飛び込んで行く女性は、口八丁、手八丁。そして、例外なく無類の勉強好きと決まっています。

宮本ヲスヱもそのようなタイプの人でした。ヲスヱさんと親しく呼びたいと思いますが、ヲスヱさんは、お店でメキメキと頭角を現し、

瞬く間に女性奉公人のトップ、女中頭の座を占めることとなります。

ある日、お店の主人、今でいうところの社長がヲスヱさんを呼び出しました。

「何か望みはおまへんか。あんさん(貴女)の働きを評価したい。願うてること言うてみなはれ。」。

「産婆の学校へ行かせてください!」。ヲスヱさんは即答しました。

「そんなもんでええのか。」。主人が呆れたとのこと。

ヲスヱさんは自立することをいつも念頭に置いていたようです。

ヲスヱさんは、京都市内にあったキリスト教会が運営する産婆学校に入学することになります。

その教会は、戦時中、弾圧の対象となったキリスト教の一派、ホーリネスの教会でした。

純粋な信仰と平和を求めた教派でしたが当局の厳しい監視の下にありました。ヲスヱさんは、そういう環境でキリスト教に出会います。

その後、産婆学校を無事卒業したヲスヱさんは、自力で田辺の地に開業し、町内の二、三の場所を経て大住の地に落ち着くことになりました。

余談ですが、ヲスヱさんの大住の住居は、「愛民義塾」という自由民権運動の講義所跡地です。

戦時中、信仰を棄てるようにと当局に呼び出されたりしましたが、ヲスヱさんは、マイペースでした。

やがて、皆さんも様々なメディアで知るところのあの戦後の時代となります。

パラダイム、意識枠が、一晩で180度転換したあの時代の幕開けです。

ヲスヱさんは、豊かな助産師の経験を備えた四〇歳半ばで終戦を迎えました。

命を粗末にした時代、「産めよ増やせよ」のスローガンの下、「消耗品」としての命の時代から

「個」としての命が尊ばれる時代を迎えました。ヲスヱさん大忙しの毎日となりました。

ヲスヱさんは、クリスチャンでしたが、どこかの教会に属することはありませんでした。大住の地に教会が出来ることを願っていました。その前段階として、自宅を開放し、近隣の人々を招きました。小さなこどもたちもヲスヱのサロンの常連でした。取材して分かったことですが、小さなこどもたちには、お菓子や果物、年長のこどもや青年たちには、ヲスヱさんが挽いたコーヒーなどが振る舞われたそうです。ヲスヱさんは、当時の人にしては、実にモダン、ハイカラな女性だったのです。教会や保育園の記念写真はスーツ姿です。スカートは、もちろん、タイトスカートで決めています。生き馬の目を抜く大阪商人のお店でキャリアウーマンとして活躍していたのですから、なるほどと頷けます。

ヲスヱさんの前に一人の青年が現れました。同志社大学神学部の学生です。後に、作家の三浦綾子さんがその生き方を絶賛した

「ちいろば牧師」のニックネームを持つ榎本保郎という身も心もボロボロで戦地から帰ったばかりの神学生でした。

神学生といっても20歳を過ぎて同志社高校に入り、学生でありながらも伏見に教会を設立した熱血牧師です。

二人だけの祈り会が始まりました。二人の祈りは、キリストの愛を具体的に実践する場が与えられることに集中しました。

そのころの農村では、稲刈りなどの農繁期、小さなこどもを十分に構ってやれないという深刻な悩みがありました。

あぜ道に置いた「畚(ふご)」という藁で編んだサークルの中に小さなこども入れ、ふかし芋を持たせ、

日が暮れるまで田畑で作業をしなくてはならないようなことがありました。

ヲスヱさんは地域のこどもたちのことが気になって仕方がありません。保育園の必要性を感じ始めました。

榎本神学生は、自らの体験の中から聖書に救いを見出したことを語り始めました。

村の青年たちが集まり始め保育園建設の祈りが共有されました。

青年たちの親は、「そのような大それたことを青二才が考えてはならん。町の議員さんたちに任せておけばよい。」と

釘を刺しましたが、ヲスヱさんの叱咤激励を受けて青年たちの心は募金活動へと導かれてゆきました。

「あんた達、田辺の駅へ行って、電車から降りて来る人、一人一人に大住には保育園が必要ですと言って、

十円でも良いからもろうて来なさい。」。誇張されたヲスヱさんの逸話です。

まるで、新島が農夫からもらった二ドルにも通じるような逸話です。

青年たちの願いは叶いました。

榎本神学生の愛すべき純朴な人柄に惜しみない援助の手を差し伸べた当時の同志社大学教授マックナイト宣教師が

田辺町との間に土地建物の賃貸契約を交わし、1951年(昭和27年)、榎本保郎を園長とする大住保育園設立の運びとなりました。

牧師夫人が弾くオルガンに耳を澄まし目を閉じる。ヲスヱさん念願の「大住世光教会」の礼拝が始まりました。

有能なクリスチャンの保育士が集まり、高いレベルの保育が展開されました。

情操豊かなこどもたちの元気な声がのどかな田園に響き渡りました。

二代目園長となった元日本キリスト教団総会議長の後宮俊夫牧師は保育園の三十年史の冒頭を、このような賛辞で飾っています。

「大住保育園の創設は、大住の青年たちの郷土愛に発しています。」。

三代目の難波巌牧師は、50十年に及ぶ園長と理事長の重責を担いました。晩年、一人の姉妹に病床から洗礼を授けて2013年に

その生涯を閉じました。ヲスヱさんはこれら三人の牧師たちと共に祈る日を一日も欠かしませんでした。

ヲスヱさんは、こどもを育てるように牧師とその夫人を育てました。非常に稀有な例と言わねばなりません。

それは、彼女の信仰が一貫していたからです。繋がるべき所に繋がっていたからと言えるのではないでしょうか。

最後に、新婚時代の10年間を牧師夫人、保母として教会と保育園に関わった後宮松代夫人の言葉を紹介します。

「五十年前、後宮と私は全く未知の世界である田辺町大住の地に世光教会より遣わされました。

世光教会は創立四年目にして信徒が20名ぐらいの時に大住伝道所を生みだしたのです。

開拓伝道と新設の保育園で働き、無我夢中で榎本保郎夫妻を模範として、

ただ一人の信徒である宮本ヲスエさんと共に、祈り働きました。」(世光教会五〇年史より抜粋)

毎日曜日、私は、ヲスヱさんの墓前で妻と一緒に祈りを捧げています。赴任して四年になりますが一度も欠かしたことがありません。

共同墓地の入り口に八柱の墓標があります。いずれも大住の地から戦いの場に送られた若い兵士たちのものです。

この人たちも無事、戦地から帰っていればヲスヱさんや「ちいろば牧師」の祈りの輪に繋がっていたのかと思うと胸が熱くなるのです。

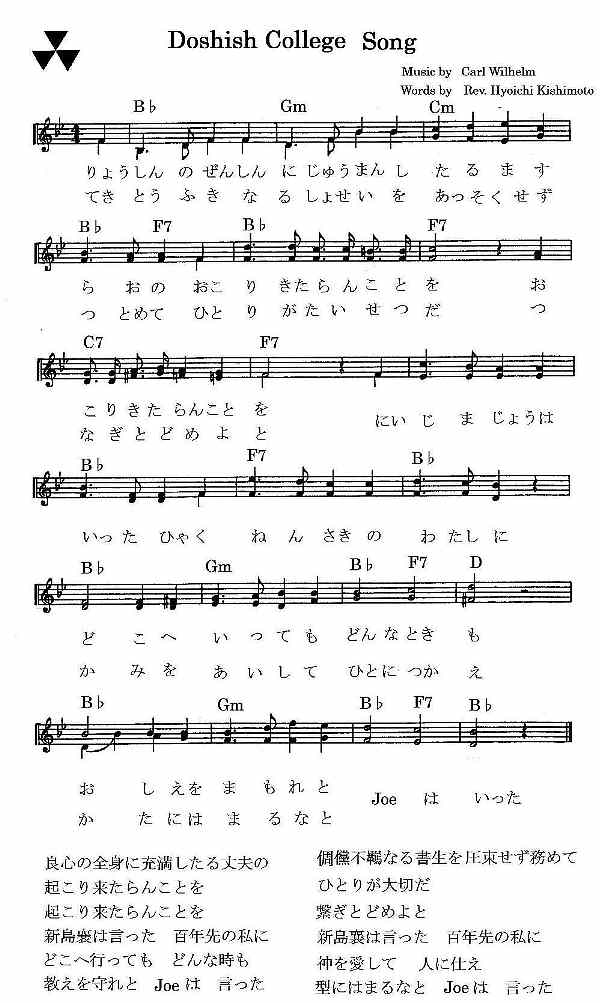

さて、冒頭にご案内しました同志社カレッジソングの日本語版を共に歌いまして奨励の幕にしたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

(一)

『良心の全身に 充満したる丈夫の 起こり来たらんことを

起こり来たらんことを』 新島襄は言った 百年先のわたしに

どこへ行っても どんな時も 教えを守れと JOEは言った

(二)

『?儻不羈(てきとうふき)なる書生を 圧束せず務めて』 ひとりが大切だ

繋ぎ留(とど)めよと 新島襄は言った 百年先のわたしに

神を愛して 人に仕え 型にはまるなと JOEは言った

『ヲスヱの墓前365日』に戻る